マンション専有部で火災が発生!初期消火が可能と判断したときの行動マニュアル

マンションの専有部(住戸内)で火災が発生した場合、最も優先すべきことは、何よりも「命を守ること」です。煙や炎は想像以上の速さで広がり、わずかな判断の遅れが避難の機会を奪ってしまう恐れがあります。まずは自分や家族の安全を確保し、避難経路が確保されているかを冷静に確認することが重要です。

一方で、火の勢いがまだ小さく、燃えている範囲が限定的で、かつ安全に対応できると判断できる場合には、初期消火によって被害を最小限に抑えられる可能性があります。

初期消火は一刻を争います。そのため、消火器や屋内消火栓などの消火設備は、日頃から使い方を確認し、いざという時に迷わず使用できるよう備えておくことが大切です。消火器や屋内消火栓の前には、緊急時の使用を妨げる恐れがあるため、物品を置かないようにしてください。

本記事では、初期消火が可能と判断した場合に取るべき具体的な行動を、4つのポイントに分けて解説します。あらかじめ内容を理解しておくことで、万一の際にも落ち着いて、的確に行動できる可能性が高まります。

①初期消火が可能かの判断

火災が起きたとき、まず最初に必要なのは、「消火を試みるべきか」それとも「避難すべきか」を冷静に判断することです。

一般的には、炎が目線より下の高さにあり、かつ周囲へ燃え広がっていない場合であれば、初期消火に踏み切る判断材料となります。

しかし、周囲に燃えやすい物があって一気に広がるおそれがある場合や、煙が充満し始めて視界や呼吸が妨げられる場合などには、無理をせず速やかに避難してください。特に、炎が天井まで達している場合は、上方向への行き場を失った炎が瞬時に広がり、逃げ道を塞ぐ危険性が極めて高まります。そのような状況では、迷わず即座に避難することが重要です。

②周囲に火事の発生を知らせる

初期消火を試みるか、あるいは即避難するかの判断にかかわらず、まずは「火事だ!」と大きな声で周囲に知らせることが極めて重要です。大声を上げることで、近くにいる人が早期に状況を察知し、避難や消火の準備に移ることができます。特にマンションのような集合住宅では、同じ階や上下階の住人が火災に気付かないことも多く、最初の声掛けが被害の拡大防止につながります。

また、火災報知設備が設置されている場合は、ためらわず発信機を押してください。非常ベルが鳴ることで建物全体に火災発生を知らせられるだけでなく、連動型の設備であれば自動的に消防機関への通報も行われます。これにより、消防隊の到着が早まり、初期対応の成功率も高まります。非常ベルを鳴らすことにより、周囲の人々も一斉に避難や通報の行動を取れるようになるため、結果的に多くの命を守ることにつながります。

③消火器は協働で威力を発揮

ほとんどのマンションには消火器が設置されているといっても過言ではありません。しかし、廊下など共用部に設置されている一般的な消火器の放射時間は、わずか15秒程度しかありません。そのため、1本だけで火を完全に消すのは難しいケースも多く、周囲の人と協力し、複数の消火器を持ち寄って同時または連続で放射することが、消火成功率を高めるポイントとなります。

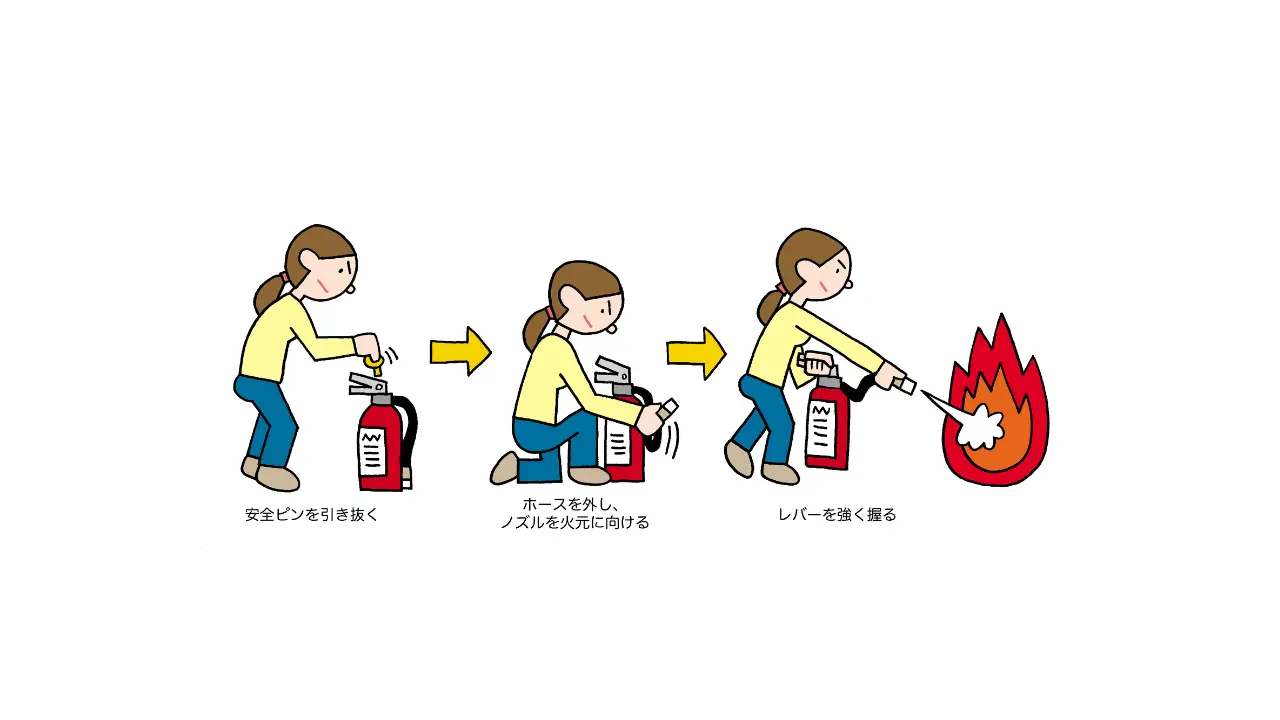

消火器の操作はとても簡単で、「ピンを抜く → ノズルを構える → レバーを握る」という3つのステップで消火剤が放出されます。とはいえ、実際に使ったことがない方がほとんどで、意外と知られていない注意点もあります。

■消火器使用時の注意点

- 安全ピンは現場で抜く:安全ピンを外して初めてレバーが握れるようになりますが、廊下などで先に抜いてしまうと、持ち運び中に誤ってレバーを握り、現場(専有部)に着く前に消火剤を使い切ってしまう恐れがあります。

- 適切な距離を保つ:炎からの距離は概ね5m程度が目安です。遠すぎると消火剤が届かず、近すぎると炎にあおられる危険があります。

- 火元を狙う:「地面を掃くように使う」といわれますが、これは火元を的確に狙うためのコツです。炎そのものではなく、燃えている部分を狙ってください。

マンションでは用途によって年1回から2回の消防訓練が義務付けられています。残念ながら、訓練を全く実施していないマンションも少なくありませんが、もし訓練で練習用の消火器を使う機会があれば、ぜひ操作を体験してみてください。

体験が難しい方でも、東京消防庁のホームページに消火器の使い方のわかりやすい動画がありますので、こちらを参考にいただくことで使い方を理解できるようになります。

また、屋内消火栓が設置されているマンションでは、これを使うことで消火器より高い効果を得られる場合があります。屋内消火栓は消防隊が使用するものと思われがちですが、実際には居住者が使用する設備です。詳しくは「いざという時、屋内消火栓を操作できますか?」のコラムで解説していますので、参考にしてください。

《参考》東京消防庁(電子学習室)「やってみよう!防災訓練~消火器の使い方~」

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/contents/gensai/contents02_1.html?utm_source=chatgpt.com

④避難経路を確保して消火する

初期消火を行う際は、基本的に玄関を背にして実施することが大切です。背後に避難経路を確保しておけば、火勢が急に強まった場合でも、振り返ってすぐに退避できます。特にマンションでは、廊下側に通じる玄関が最も安全な退路となることが多く、消火活動中も常にその位置関係を意識しておきましょう。

火災は想像以上の速さで拡大します。消火活動の最中に退路が炎や煙で塞がれる可能性もあるため、「今すぐ避難する必要が生じたらどう動くか」を常に考えながら行動してください。

なお、ベランダ側には、隣宅と行き来できる蹴破り戸や、下階へ降りられる避難はしごが設置されている場合もありますが、これらはあくまで最終手段です。

繰り返しになりますが、初期消火は命をかけてまで行うものではありません。炎や煙、熱などに危険を感じたら、迷わず直ちに避難してください。マンションでの安全な避難方法や、避難時の注意点については、次回のコラムで詳しくご紹介します。

【まとめ】マンション専有部火災で命を守るための初期消火行動

マンション専有部で火災が発生し、初期消火が可能と判断できた場合は、次の4つのポイントを意識しましょう。

- 初期消火が可能かを冷静に判断する:炎が目線より下で、燃え広がっていないかを確認し、危険を感じたら即避難する。

- 周囲に火事を知らせる:「火事だ!」と大声で伝え、火災報知器があれば発信機を押して知らせる。

- 協力して消火器を使う:1本では放射時間が短いため、複数人で同時または連続使用して消火を試みる。

- 避難経路を確保して消火する:玄関を背にして作業し、退路を確保した状態で消火活動を行う。

この4つのポイントを守ることで、自分や家族の安全を確保しつつ、初期消火の成功率を大きく高めることができます。火災は発生からわずか数分で手に負えない規模に拡大することも珍しくなく、判断や行動の遅れが被害の拡大や逃げ遅れにつながります。そのため、平常時からの備えが何よりも重要です。

具体的には、マンション内に設置されている消火器や屋内消火栓の場所をあらかじめ確認し、火災時にすぐ行動へ移せるようにしておきましょう。また、使用方法も事前に理解しておくことが大切です。操作自体はシンプルですが、いざという時の緊張や混乱で手順を忘れてしまうこともあります。消防訓練や地域の防災イベントなど、実際に消火器を使える機会があれば積極的に参加し、体で覚えておくと安心です。

さらに、消火器や屋内消火栓の周囲に私物や荷物を置いて、通行や使用を妨げることがないよう日常的に管理しておくことも欠かせません。いざという時にすぐ使える状態を維持することが、初期消火の成否を大きく左右します。

当社の【防火管理者外部委託サービス】では、初期消火を確実に行える環境を整えるため、消火器や屋内消火栓などの消防設備が適切な状態に維持されているかを定期的に確認し、法律で定められた回数の消防訓練も確実に実施します。これにより、居住者の皆さまがいざという時に迷わず安全に行動できる体制をサポートしています。

-e1427604907708.jpg)