これが実際の防火管理!防火管理者業務⑤~⑧を具体的に解説

前編では、防火管理者の8つの責務のうち、以下の4項目について当社の対応内容を紹介しました。

1.消防計画の作成・届出

全国の自治体に対応し、作成から届出までを一括対応

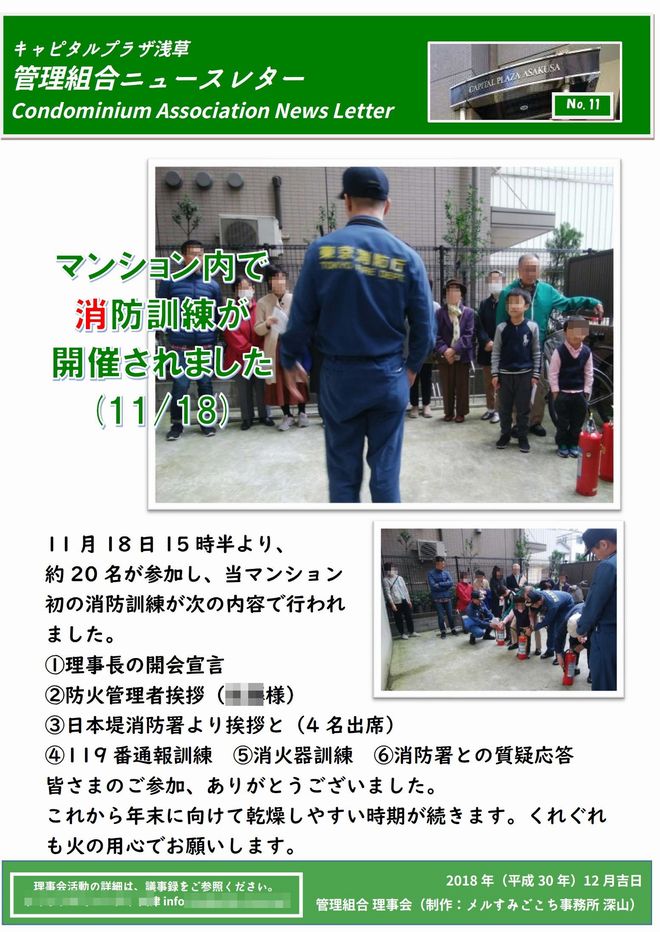

2.消防訓練の実施

届出・運営・報告まで代行し、確実な実施を支援

3.消防設備の点検・整備

毎月の目視点検で異常を早期発見

4.火気の使用監督

巡回点検で火災・放火リスクのある状況を是正

後編では、東京消防庁に定められている、防火管理者の職責の残り4項目に対し、当社がどのように対応しているのか具体的に説明します。

5.避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

この項目も、防火管理者が現地を実際に訪れなければ職責を果たすことができない業務のひとつです。特に避難経路の確保は、当社が実施する巡回防火点検(防火管理に特化した定期点検)の中でも最も重要な項目であり、場合によっては厳しく対応しなければならない場面もあります。

その背景には、2001年に発生した歌舞伎町ビル火災があります。この火災では、避難経路の不備が原因で44名の尊い命が奪われ、防火管理の在り方が大きく見直されるきっかけとなりました。出火原因は今も特定されていませんが、3階テナントでの放火が疑われており、亡くなった方全員が一酸化炭素中毒による死亡と報告されています。

主な死因となったのは、煙による被害です。火災当時、唯一の内階段に煙が充満した原因は、防火戸が閉まらなかったこと、そして各テナントが私物を階段に放置していたことでした。避難経路が塞がれただけでなく、その物品自体に火が燃え移ったことも指摘されています。

このような教訓から、当社では巡回防火点検の際に、防火戸が正常に閉まる状態にあるか、物品等の障害によって開閉が妨げられていないかを重点的に確認しています。また、避難経路の確保については、地震・停電・火災の連鎖を想定した厳格な対応が求められると考えています。

例えば、廊下に自転車が置かれている場合、通常時には十分な通行幅が確保されていても、大地震の際に転倒することで避難経路を塞ぐリスクがあります。建物の利用者の中には、高齢者や足の不自由な方、車いすを使用される方も含まれる可能性があり、「自転車くらい起こせばよい」という考えは健康な方の視点に過ぎません。そのため、当社では避難経路を妨げる物品に対しては厳しく対応しています。

所有者が判明している場合には口頭で注意喚起を行い、不明な場合には塗装等に影響のない方法で警告文を掲示するなど、状況に応じて適切な対応を行っています。

6.収容人員の管理

この項目については、防火管理者として具体的に何をすべきかを明確にするため、当社から複数の消防署に確認を行いました。その結果、すべての消防署より「収容人員を超えるような過密状態で火災が発生した場合、非常に危険であるため、状況を整理するなどの対応を行ってほしい」との回答をいただきました。

これを受け、当社では巡回点検の際に過密な利用状況が確認された場合には、必要に応じて是正に向けた対応を行うようにしています。

7.その他防火管理上必要な業務

この項目は、防火管理者として法令に明記された業務を補完する意味合いがあると考えています。防火管理とは、「これだけやれば十分」というものではなく、状況に応じた柔軟かつ継続的な対応が求められます。

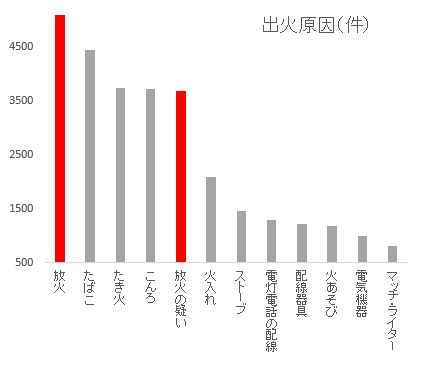

たとえ私たちが日常的に防火管理に努めていたとしても、すべての建物には放火や不慮の火災リスクがあり、火災の発生を100%防ぐことは現実的に困難です。もちろん、当社としては火災を未然に防ぐための管理を徹底していますが、より重要なのは、万が一火災が発生した際に、初期消火が可能な体制が整っており、建物利用者が安全に避難できる環境が確保されていること、そして、防火管理の最終責任者である管理権原者(建物オーナー等)が、結果的に刑事責任を問われるような事態を回避することです。この点については、次の項目でも具体的に説明します。

なお、当社の実務の中で関連するものとして「消防査察(立入検査)への対応」があります。消防査察については、防火管理者の立ち会いが法的に義務付けられているわけではありませんが、日頃の防火体制を査察官に示す良い機会と捉え、当社では事前準備を行ったうえで現地対応しています。もちろん、お客様が同席されることも可能です。

査察時には、たとえばテナントの防火管理者が選任されていないといった指摘を受ける場合があり、多くのケースでは2週間以内に改善報告書の提出を求められます。当社ではそのような場合にも、速やかに管理権原者と連携しながら、改善案の提案および報告書の作成・提出まで責任をもって対応しています。

8.必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する

この項目は、万一火災が発生した際に管理権原者をお守りするための最も重要なポイントの一つだと考えています。前述のとおり、すべての建物には何らかの火災リスクが存在し、状況によっては重大な事故に発展する可能性もあります。

記憶に新しい例として、2019年7月に発生した京都アニメーション第1スタジオの放火事件が挙げられます。ガソリンを撒いて火を放たれるという凄惨な事件で、36名が命を落とし、日本中に大きな衝撃を与えました。あのような状況下では、人命を守ることは極めて困難です。

しかしながら、このような重大な火災事故の後に必ず問われるのは、「日常的な防火管理が適切に行われていたかどうか」という点です。逆に言えば、適切な防火管理体制が継続的に実施されていたことが示されれば、管理権原者が法的責任を問われることはありません。このような考えのもと、当社では巡回防火点検や消防訓練を実施するたびに報告書を作成し、管理権原者へ提出しています。また、消火器などの消防設備に異常が確認された場合には、当社での直接対応が難しいことから、速やかに管理権原者へご報告のうえ、対応をお願いしています。

万が一火災が発生した際には、こうした日々の記録を消防署や警察などの関係機関に提出することで、適切な防火管理が継続的に行われていたことを証明し、管理権原者に刑事責任が及ばないよう最大限の対応を行うことをお約束します。なお、この対応方針については、当社が提供する契約書にも明記しておりますので、安心してご利用いただけます。

まとめ:防火管理者任せきりでは危険、責任を問われるのは誰か?

ここまで、法令で定められた防火管理者の職責について、各項目ごとに当社がどのように対応しているかを具体的に説明してきました。

当社が提供する「防火管理者外部委託サービス」は、防火管理者に必要とされる業務をワンパッケージ化した実務重視のサービスです。建物利用者と管理権原者の安心・安全を守るため、日常の防火管理に取り組むとともに、当社が実施する業務内容は消防計画にも適切に反映するようしています。

特に当社のサービスは、「現地での点検業務」を含んでいる点が大きな特長であり、遠隔対応や消防計画だけを作成するような、名義貸し同然の安価な代行サービスとは一線を画しています。なお、多くのお客様が誤解されがちですが、「防火管理者を選任しただけ」では管理権原者としての責任を果たしたことにはなりません。消防法においては、防火管理者に必要な業務を実施させる義務を怠った場合、管理権原者が法的責任を問われる可能性があることが明確に定められています。

具体的には、防火管理者に業務を実施させなかった場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります(消防法第41条第1項第2号)。これらの点をご理解いただいたうえで、「安いから」という理由だけで防火管理者の外部委託先を選定することのリスクについて、ぜひご注意いただきたいと考えています。