AIの台頭でコールセンターは消えるのか?

近年、生成AI(ChatGPTなど)や音声認識技術は急速に進化し、私たちの働き方や生活に大きな影響を与え始めています。

当社でも、防火管理事業において「ほぼテレワーク」を実現していますが、その基盤となっているのはビジネスチャットツールの活用であり、これにより意思疎通や情報共有をスムーズに行うことができています。

そうした中、先日、そのビジネスチャットツールを提供している会社から「AIによるコールセンター業務(代表電話の一次対応)」の提供開始に伴い、無料モニター参加の案内が届きました。

当社ではすでに「一次対応を行うコールセンターサービス」を利用しています。具体的には、代表電話にかかってきた問い合わせに外部スタッフが対応し、要件を伺ったうえで「担当者から折り返しご連絡いたします」と案内する仕組みです。その内容はテキスト化され、当社のビジネスチャットに共有されるため、担当者が迅速かつスムーズに対応できる体制が整っています。

このサービス自体は、高騰する人件費を踏まえれば妥当な料金設定だと感じます。

しかし一方で課題もあります。それは、担当者によって対応の精度に差があり、お客様の名前を誤って聞き取ってしまったり、要件が不明瞭なまま共有されるケースがあることです。その結果、折り返しの際に改めて確認せざるを得ないことも少なくありません。

背景として、多様な業種からの問い合わせを一括で受け付けているため、当社のように「消防関連」の知識を持つスタッフはほとんどいない状況であると考えられます。そのため、お客様によっては当社社員が対応していると思い、一方的に専門的な内容を伝えられることもあるでしょう。その内容を正確に要約し、記録に残すのは決して容易なことではありません。これは受付を「人」が担う以上、避けがたい課題といえるでしょう。

一方、AIによる受付は音声を正確に認識してテキスト化できるため、聞き間違いや漏れを減らせる可能性があります。さらに、要件を自動的に分類・要約し、担当部署に振り分けるといった機能も実現可能です。もちろんAIにも限界はありますが、「正確に聞き取る」「要点を抜き出す」という点では、人間より安定した対応が期待できます。

AI受付の実力を検証|体験して感じた利点と人にしかできない対応

実際にデモ体験としてAIコールセンターに電話をかけてみました。正直「AIがどのように対応するのか」と興味津々でしたが、機械的な女性の声で「お電話ありがとうございます。代表電話AIサービスです」と応答が始まり、「なるほど、こういう形か…」と実感しました。

現時点でAIが苦手とされるのは複雑な事情や感情面への配慮と考えられますが、「AIが受付をしています」と最初に案内されていれば、感情をぶつける人は少なく、むしろ要件を簡潔に伝えようと工夫するかもしれません。感情的になるとすれば、それは内容そのものではなく「なぜAIサービスを使っているのか」という点に向けられるのではないでしょうか。

コールセンターは多くの企業にとって顧客との重要な接点であり、利用者にとっても身近な存在です。では、AIは人間のオペレーターを完全に置き換えてしまうのでしょうか。実際、すでに多くの企業が問い合わせ対応にAIを導入しており、代表例としては以下のようなものがあります。

1.チャットボット

ECサイトや金融機関のWebページで「よくある質問」に自動応答する仕組み。24時間対応でき、利用者も気軽に質問できます。

2.音声認識AI

単なる「音声のテキスト化」から進化し、意図を理解して自動回答する段階に達しています。今回のように、電話での一次受付をAIが担い、オペレーターに取り次ぐかを判断する仕組みも広がりつつあります。

3.生成AIによる回答文作成

コールセンターのオペレーターを支援するツールとして、AIが回答候補を提示し、会話のスピードと正確性を高めています。

AIの導入は「人件費削減」「応答速度の向上」「24時間対応」といった点で企業にとって大きな魅力があります。実際、定型的な質問への即時回答や膨大な履歴を瞬時に参照する処理、感情に左右されず冷静に対応できる点で、AIは高い効率を発揮しています。したがって、「マニュアル化できる」「ルールが明確」「感情的な揺さぶりが不要」といった領域はAIの得意分野といえるでしょう。

とはいえ、AIには限界もあります。顧客の感情に寄り添う対応、想定外の質問や複雑な要望への柔軟な判断、返金や契約解除といった最終判断はAIには担えません。そのため、コールセンターを完全にAIが置き換えることは難しく、今後は「人とAIが役割を分担し、互いに補完し合う形」が現実的だと考えられます。

当社としても、AIによるコールセンター業務の料金体系やサービス内容を見極めながら、今後の導入を検討していく方針です。

防火管理はAIに任せられるのか?人にしかできない役割と当社の取り組み

一方で、AIが人の業務をどれほど代替できるようになったとしても、現時点では防火管理者の役割を置き換えることはできません。消防法では、防火管理者に対して以下の責務が定められています。

《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)

- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出

- 消火、通報及び避難の訓練を実施

- 消防用設備等の点検・整備

- 火気の使用又は取扱いに関する監督

- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

- 収容人員の管理

- その他防火管理上必要な業務

- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する

《出典》東京消防庁 「管理権原者」とは・「防火管理者」とは

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

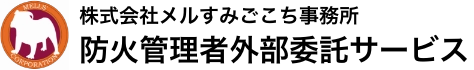

防火管理者の責務は大別すると「消防計画の作成」「消防訓練の実施」「日常の防火管理業務」に分かれます。この中でも「日常の防火管理業務」に関しては、実際に定期的に現地に足を運び、その建物が防火上安全な状態に保たれているかどうか確かめることを意味します。建物の利用状況は日々変化しており、居住者や利用者の私物が避難経路に置かれてしまうことも珍しくありません。そのような場合には、即座に関係者へ注意を促し、改善を図る行動が求められます。また、消火器や自動火災報知設備といった消防用設備の点検も欠かせません。万が一、劣化や不具合が見つかれば、管理権原者に報告し、速やかに新しいものへ交換するなどの対応をとる必要があります。

このように、防火管理者の業務は書面やシステム上で完結するものではなく、現場に密接に結びついた性質を持っています。日常点検を軽視したり、現場を見ないまま形式的な管理にとどめてしまうと、いざ火災が発生した際に避難経路が塞がれていたり、消火設備が作動しないといった重大なリスクにつながります。こうした業務はその場その場で状況を判断し、関係者に適切な指示や対応を行う必要があるため、どんなにAIやシステムが進歩したとしても完全に代替することは極めて困難といえます。

当社の【防火管理者外部委託サービス】は、必要とされる防火管理者業務を一式で提供できるよう、ワンパッケージ化しています。単発の業務だけにとどまらず、基本的に毎月現地に出向き、建物ごとに必要な防火管理に特化した点検を実施しています。これにより、避難経路の安全確保や設備異常の早期発見を着実に行い、建物全体の防火安全を継続的に維持することが可能です。さらに、法令に基づく消防計画や消防訓練の実施、管理権原者との連携まで含めて一貫してサポートするため、管理者自身の負担を大きく軽減しつつ、確実に消防法上の責務を果たせる体制を整えています。

AIは非常に便利であり、今後も確実に進歩を続けていくでしょう。当社としてもAIの専門家とコンサルタント契約を締結し、業務の正確性や効率化を可能な限り高める取り組みを進めています。

しかし一方で、防火管理者の業務には現場での確認や判断、改善に向けた行動など、人の力でなければ担えない領域が存在します。だからこそ、私たちはAIを最大限活用しつつも、人の判断と行動を軸に据え、責任を持って防火管理者業務を遂行してまいります。