その「ちょっと」が命取り。避難口や防火戸の正しい管理、できていますか?

当社の【防火管理者外部委託サービス】では、防火管理者として必要な業務の一環として、毎月お客様の物件を訪問し、防火管理に特化した点検を行っています。点検の際に問題が見つかった場合は、その場で速やかに是正に向けた対応を行い、安全な環境の維持に努めています。

点検の中で最も多く指摘されるのは、避難経路となる階段や廊下などの共用部分に、観葉植物や自転車などの私物が置かれているケースです。これらは避難時の障害となるため、原則として置くことは禁止されています。

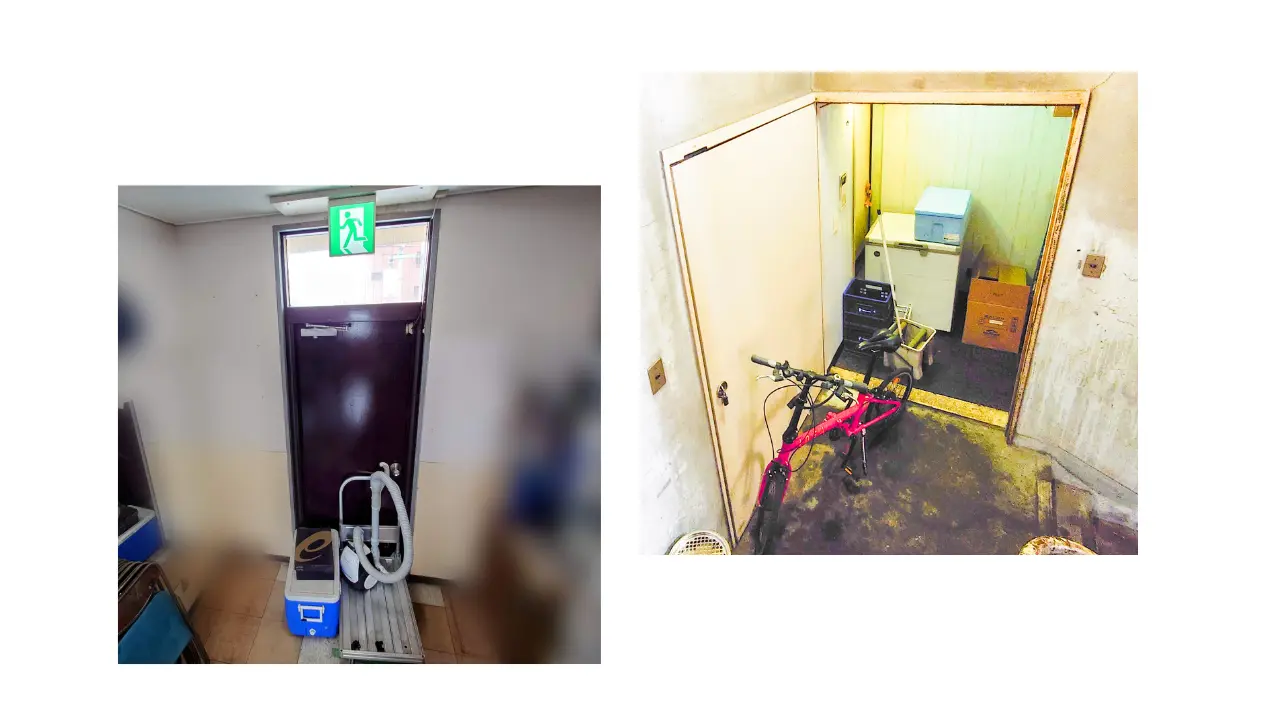

とくに注意が必要なのは、「非常口」の誘導灯が設置されている避難口の扉周辺に物が置かれているケースです。この扉は多くの場合「防火戸」と呼ばれるスチール製の扉であり、火災時には極めて重要な役割を果たします。

防火戸は、煙や炎の拡大を防ぎ、避難経路の安全を確保するための消防設備です。その前に物が置かれていると扉の開閉が妨げられ、結果として本来の機能を発揮できなくなる恐れがあります。

「少しなら大丈夫」「すぐ動かせるから」といった油断が、火災時には命取りになることもあります。たとえ小さな物でも、防火戸の閉鎖を妨げれば、従業員や来訪者、そしてあなた自身の命を奪う原因になりかねません。

本稿では、命を守るために欠かせない避難施設や防火設備の管理について、法令を根拠にその重要性を改めて解説します。防火戸をはじめとする設備の役割を正しく理解し、日常の管理を徹底することが何より重要です。

「火事が起きたらどかします」は通用しません――避難経路確保の重要性

廊下や階段などの避難経路に物が置かれている場合、当社ではまず、防火管理上の安全確保のため私物を置かないよう促す警告文を掲示し、可能な限り影響の少ない場所へ移動させる対応を行っています。例えば、廊下に自転車が置かれている場合は、自転車本体への塗装剥がれ等の影響が出ないよう配慮した上で警告文を貼付し、必要に応じて避難への影響の少ない場所へ移動させるといった対応です。

また、その私物が特定のテナントによるものと判断できる場合は、営業の妨げとならないタイミングで、「お客様や従業員の安全のため、ここには物を置かないでください」と直接お願いをするよう努めています。しかし、このようなお願いに対して、時折次のような反応をいただくことがあります。

「火事が起きたら、すぐにどかしますよ」

「逃げる人が自分でどかせばいいじゃないか」

ですが、この考え方は非常に危険であると言わざるを得ません。

火災時の状況を想像してみてください。非常ベルやサイレンが鳴り響き、煙があたり一面に充満し、炎が迫る中で、人が冷静に行動できるでしょうか。特に夜間に火災が発生した場合、停電によって廊下や階段が真っ暗になってしまうことも珍しくありません。そのような中、施設利用者は自らの命を守るために、一斉に避難を試みます。後方からは「早く!」「逃げろ!」という声とともに多くの人が押し寄せ、場合によっては将棋倒しになる危険性すらあるでしょう。

そうした混乱の中で、本当に障害物を「安全に」「速やかに」動かせるでしょうか?そもそも、「自分が責任を持ってどかす」と言った人が、その場に常にいる保証はどこにもありません。仮に誰かが障害物を払いのけられたとしても、その物が避難経路上に転がれば、後ろから避難してくる人がつまずいて転倒するなど、二次災害の原因になることも十分に考えられます。

だからこそ、避難経路には「何も置かない」ことが、最も確実で安全な対策なのです。

1分1秒で命を奪う――火災時の煙の速さと怖さ

火災は、発生からわずか数分で手のつけられない規模にまで拡大する恐れがあります。状況によっては、出火からわずか数分で炎が天井まで達してしまうこともあります。

天井に火が回ってしまうと、天井裏という広い空間に炎が一気に広がり、「初期消火」はほぼ不可能となります。そうなれば、安全に避難できる時間は一気に奪われ、逃げ遅れる危険性が極めて高くなります。

そして実は、火災で最も恐ろしいのは「炎」ではなく、有害物質を含んだ「煙」と言われています。火災時に発生する煙には、一酸化炭素、シアン化水素、塩化水素などの有毒ガスが含まれています。これらの有害物質は目に見えず、吸い込むことで短時間のうちに意識を失い、最悪の場合、中毒死に至ることも少なくありません。

この煙の広がる速さは恐ろしく、水平方向には人が歩くのと同程度(毎秒0.5m~1m)ですが、階段などの垂直方向へは毎秒3m~5mと、自転車ほどのスピードのため、人の避難速度をはるかに上回るのが現実です。煙が迫る1分1秒を争う状況で、障害物をどかしている余裕はどこにまありません。だからこそ、避難経路には日頃から避難の障害になるものを一切置かない管理が不可欠なのです。

詳しくは、『火災における最大の脅威「煙」』というコラムに書いてありますので、ご参考ください。

防火戸を止めるそのストッパーが致命傷になる

避難経路の障害は、床に置かれた物だけに限りません。前述の通り、多くの避難口には「防火戸」が設置されていますが、日常の通行の便を優先し、本来は常に閉じておくべき防火戸を紐で固定したり、物をつっかえ棒にして開け放しているケースも少なくありません。

しかし、防火戸は炎や煙の拡大を防ぐための重要な「防火設備」であり、火災時に確実に閉まっていることが絶対条件です。防火戸が正常に機能することで、建物内の他のエリアへの煙や炎の拡散が防がれ、利用者が避難するための安全な空間が確保されます。特に、屋内階段が1つしか設置されていないような建物では、防火戸の機能停止が致命的な結果を招く危険性があります。防火戸が閉じなければ、煙は一気に上階まで広がり、利用者が避難できなくなるリスクが高まるのです。

実際に、2001年に発生した「歌舞伎町ビル火災」では、防火戸が適切に作動しなかったことが一因となり、44名もの尊い命が奪われました。この火災は3階のエレベーターホール付近から出火し、炎よりも先に煙が建物内に急速に充満したことが、多くの犠牲者を生んだ大きな要因とされています。亡くなられた44名はすべて、煙による中毒死でした。

さらに、このビルでは唯一の屋内階段に飲食店等の私物があふれるように置かれていたことも避難を妨げましたが、それ以上に、防火戸が正常に閉まらなかったことが被害拡大の決定的な原因だったと言われています。この火災は戦後最大級のビル火災事故となり、その後の消防法改正にも大きな影響を与えています。

《出典》総務省消防庁 「小規模雑居ビルの防火安全対策に関する答申(消防審議会)」(PDF)

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/singi/items/tousin_05.pdf

当社が実施している巡回防火点検でも、防火戸にストッパーをかけて開け放したままにしているケースを見かけることがあります。その際は、廊下に私物が置かれていた場合と同様に、テナントの方へ防火戸は常に閉じておくようお願いしています。ほとんどの場合、ご理解いただけますが、なかには「火事になったら閉めますから」といったお声をいただくこともあります。

ですが、前述の通り、たとえ小さな物で防火戸を止めていたとしても、火災時の混乱の中でそれを冷静に撤去できる保証はありません。それ以前に、煙の広がりは想像以上に早く、特に上階の居住者や利用者の命を奪う結果につながりかねないのです。

また、常閉型の防火戸だけでなく、煙感知器と連動して自動で閉まる「随時閉鎖型」の防火戸であっても、その動作を妨げる位置に物が置かれていれば、いざという時に正常に閉鎖せず、防火区画を形成できません。結果として煙が他のフロアや区画にまで一気に広がり、本来なら安全だったはずの避難経路や避難場所までも危険に晒してしまうことになります。

防火戸は、単なる頑丈な扉ではなく「命を守る設備」であることを、日常から意識していただくことが何より大切です。

避難経路の確保は管理者の責任――消防法と条例が義務付ける理由

こうした避難施設や防火設備の管理は、単なる個人の心がけに任されるものではなく、消防法や各自治体の火災予防条例によって厳しく義務付けられています。

消防法第8条の2の4(避難上必要な施設等の管理)

建物の管理者は、廊下、階段、避難口、防火戸などの避難上必要な施設について、避難の支障となる物件が放置されないよう適切に管理しなければなりません。

消防法第8条第1項(防火管理者の責務)

防火管理者は、消防計画に基づき、避難または防火上必要な構造・設備の維持管理を行うことが義務付けられています。

東京都火災予防条例第54条(避難施設の管理)

避難施設には、避難の妨げとなる物件を置くことが禁止されています。

東京都火災予防条例第55条の2(防火設備の管理)

防火設備は、常に閉鎖されているか、確実に作動できる状態に維持し、その機能を妨げる物件を置いてはならないと定められています。

これらの法令に違反し、消防機関からの指導や措置命令に従わない場合、罰則が科されることもあります。なによりも、それは建物を利用する方々の生命や財産を危険に晒す行為であることを、ぜひ認識してください。

火災は、いつ・どこで発生するか予測できません。そして万が一のその時、建物内の利用者や居住者の命を守れるかどうかは、日常の防火管理と備えにかかっています。

特に、防火戸にストッパーをかけて開放したままにしている場合、それが「通行しやすいから」「営業上便利だから」という理由であっても、その行為は歌舞伎町ビル火災のように、煙によって多くの命が奪われる重大なリスクに直結していることを、ぜひ想像してみてください。実際に歌舞伎町ビル火災では、建物オーナーだけでなく、テナントの管理権原者(テナント経営者など)も防火管理上の過失を問われ、刑事責任が追及され、有罪判決が下されています。

私たちは決して、テナントの営業活動を妨げようとしているわけではありません。ですが、私たち防火管理者が日々行っている指摘やお願いは、火災という突然の災害から一人でも多くの命を守るためのものであることをご理解ください。「ちょっとだから」「すぐに動かせるから」という油断や妥協が、非常時には取り返しのつかない結果につながることを、私たちは過去の教訓から知っています。

どうか今一度、ご自身の建物内を確認してください。

階段、廊下、避難口、そして防火戸の周りに、「あなたのちょっと」や「誰かのちょっと」が残ってはいないでしょうか?

安全な職場環境は、こうした日常の地道な確認と改善の積み重ねによってのみ築かれるとを、ぜひ心に留めていただければと思います。