ホテルニュージャパン火災──見せかけの安全が奪った33の命

2001年5月22日に放送された プロジェクトX〜挑戦者たち〜 「炎上 男たちは飛び込んだ ~ホテルニュージャパン・伝説の消防士たち~」を視聴しました。人命よりも経営効率を優先したホテル経営者の傲慢さが招いた、未曾有の大火災。その地獄のような現場に、東京消防庁 特別救助隊の男たちが命を懸けて飛び込み、66人もの命を救い出した実話に胸が熱くなりました。

今から40年以上前、日本が高度成長の勢いに乗っていた時代に、なぜこのような悲劇が起きたのか――。

この事件を改めて振り返ることで、私たちは「過去の教訓」を未来に活かすことができるはずです。

《参考》NHKアーカイブス

https://www.nhk.or.jp/archives/teachers-l/list/id2019080/

ホテルニュージャパン火災の原因と背景

1982年2月8日未明、東京都千代田区 永田町の一等地に建つ高級ホテル「ホテルニュージャパン」で、日本の防災史に残る大惨事が起きました。

発生時刻は午前3時過ぎ。9階の客室で火が出たことをきっかけに、炎と煙はあっという間に館内全体へ広がりました。深夜という時間帯で多くの宿泊客が就寝中だったこともあり、避難は混乱を極めました。

火元となったのは、ある宿泊客の寝たばこ。その火種がベッドの寝具に燃え移り、瞬く間に火勢が強まりました。本来であれば、スプリンクラーや初期消火によって被害が拡大する前に抑え込むことが可能な段階でした。しかし、このホテルではそうはなりませんでした。

ホテルには当時、外国人ビジネスマンや観光客も多く宿泊していました。しかし、消防設備の不備で、出火の発見と初期対応が大きく遅れてしまいました。結果として多くの宿泊客が避難の機会を失い、逃げ遅れる人々が続出。煙は上階へと一気に広がり、廊下や非常階段も瞬く間に使用不能な状態となっていきました。

この火災では、消防隊の懸命な救出活動によって66名の命が救われた一方で、33名が犠牲となり、34名が負傷するという甚大な被害が発生しました。亡くなった方の多くは、炎ではなく煙による一酸化炭素中毒や窒息が原因でした。窓から助けを求める宿泊客の姿がテレビに映し出され、日本中が衝撃を受けます。

火災はなぜ止められなかったのか──“見せかけ防火”の実態

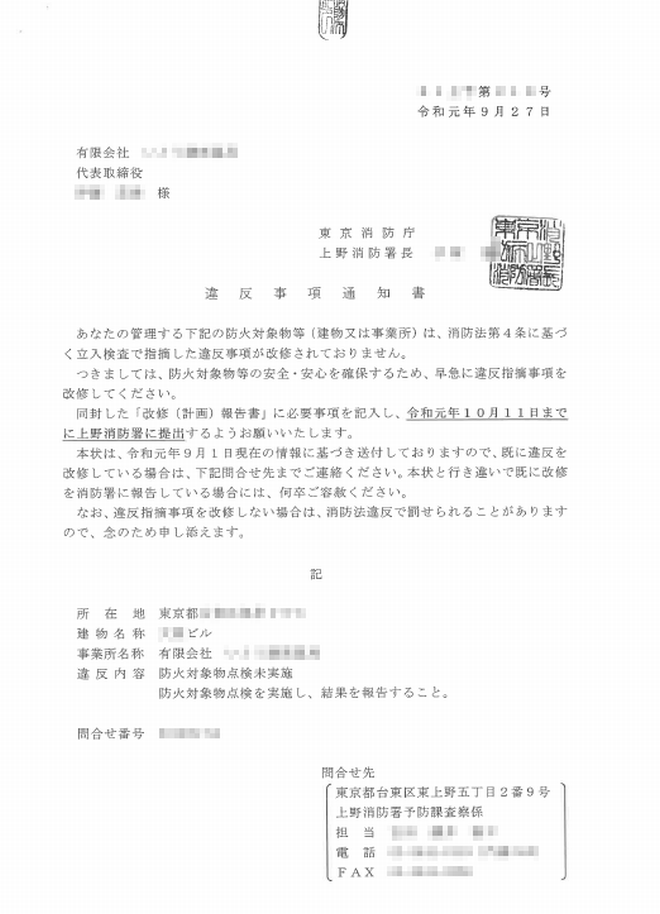

この火災で最も問題とされるのは「火災が広がった背景」です。後の調査で、ホテル側が防火対策を意図的に怠っていたことが次々と明らかになりました。

スプリンクラー未設置と初期対応の遅れ

ホテルニュージャパンには、本来スプリンクラー設備またはこれに代わる防火区画の設置が法令で義務付けられていました。ところが、実際にはいずれも設置されておらず、消防査察でもその不備がたびたび指摘されていました。にもかかわらず、経営側は改善を先送りし続けていたのです。

さらに驚くべきことに、ホテル側がとった“対応策”は、本質的な改善ではなく「ごまかし」でした。天井には見た目だけの“ダミー”スプリンクラーを取り付け、あたかも設置しているかのように装っていたとされています。

その結果、火災発生時には当然スプリンクラーは作動せず、初期消火の機会は完全に失われました。これは、「見せかけの安全」がいかに多くの命を危険にさらすかを象徴する出来事となりました。

火災報知設備の不備

本来、火災が起きればすぐに館内に警報が鳴るはずです。しかし、火災報知設備は整備不良のままで、出火後もしばらく誰にも異変が伝わりませんでした。この遅れが、被害拡大の決定的な要因となりました。

壁の隙間・構造の問題

本来、高層ホテルは延焼を防ぐために壁や天井の耐火性能・密閉性が重視されます。にもかかわらず、このホテルでは内装の劣化やずさんな改修により、複数の箇所に目に見えない隙間や穴が放置されていました。さらに、客室間の壁も簡易的な構造で、煙と炎がブロックの空洞や隙間を通って広がる「延焼の通り道」となってしまったのです。

スタッフの訓練不足

ホテル従業員の多くは防火訓練を受けておらず、避難誘導もほとんど行えませんでした。特に夜間は人員が少なく、対応力が極端に弱い状態。宿泊客の多くが外国人であったにもかかわらず、英語などの対応も不十分で、言葉の壁が避難の遅れに拍車をかけました。

経営者の有罪判決──「知らなかった」では済まされない

火災発生後、ホテルの経営者は厳しい社会的非難を浴びました。なぜなら、設備の不備や法令違反を認識しながら、長年にわたって放置してきたのは他でもない経営トップ自身の判断だったからです。最終的に経営者は、業務上過失致死傷罪で禁錮3年の実刑判決を受けました。

これは単に「設備を設置しなかった」という事実だけでなく、「危険性を理解していながら、必要な対策を講じなかった」という経営責任が厳しく問われた結果でした。

この事件は、日本社会に「安全対策を怠ることが人命に直結する」という厳しい現実を突きつけました。経営判断の遅れや怠慢が、多くの命を奪ったのです。この火災の教訓は、40年以上たった今も色あせていません。

防火対策は単なる義務ではなく、「命を守る経営判断」そのものです。ここからは、この火災が私たちに突きつけた4つの重要な教訓を振り返ります。

- 防火設備は“飾り”ではない

ダミーのスプリンクラーは、まさに「見せかけの安全」の象徴でした。防火設備があっても、作動しなければ意味がありません。定期的な点検・維持管理を怠れば、それは“無い”のと同じです。

- 消防査察は「うるさい」存在ではない

消防署の指摘を「面倒だ」と感じる人もいるかもしれません。しかしそれは、火災を未然に防ぎ、被害を最小限に抑えるための重要な仕組みです。指摘を放置することは、リスクを積み上げる行為に他なりません。

- 経営者・管理者の責任は非常に重い

火災が起きたとき、「知らなかった」では済まされません。安全対策は現場任せではなく、組織全体の経営判断と方針が問われます。特に宿泊施設や商業ビルのように不特定多数が出入りする建物では、法令遵守と安全意識の高さが命を左右します。

- 夜間・休日など“弱い時間帯”を想定した備えを

火災が深夜に発生したことも被害を拡大させた大きな要因でした。火災は時間を選ばずに起きます。だからこそ、夜間・休日など最も対応力が低下する時間帯を前提とした訓練やマニュアル整備が欠かせません。

終わりに──「見せかけの安全」をなくすために

ホテルニュージャパン火災は、単なる過去の事件ではなく、「防火対策を怠れば悲劇は現実になる」という警鐘です。この事件をきっかけに、スプリンクラーの設置義務が強化され、ホテル・旅館など多くの施設で消防法令の運用が厳格化されました。消防査察の現場でも、この火災が例として語られることは少なくありません。

しかし、制度が整った今でも、点検を怠ったり、形だけの防火管理にとどまったりしている施設は残っています。安全とは、「一度整備すれば終わり」ではなく、「日々の管理と意識」で守るものです。

ホテルニュージャパン火災で失われた33の命は、設備の不備と意識の低さによって奪われました。この教訓を風化させず、一人ひとりが「実効性のある防火対策」に取り組むことこそが、同じ悲劇を繰り返さない唯一の道です。

当社の防火管理者外部委託サービスでは、「見せかけの安全」ではなく、実効性のある防火対策の実現を目的としています。防火管理者に法令で求められる点検や消防訓練尾の実施は当然のこと、消防査察への対応支援までをトータルでサポートします。

防火対策は「一度やって終わり」ではなく、「継続的に運用する」ことが重要です。名義を置くだけの形式的な管理では、いざというとき人命を守ることはできません。

-e1427604907708.jpg)