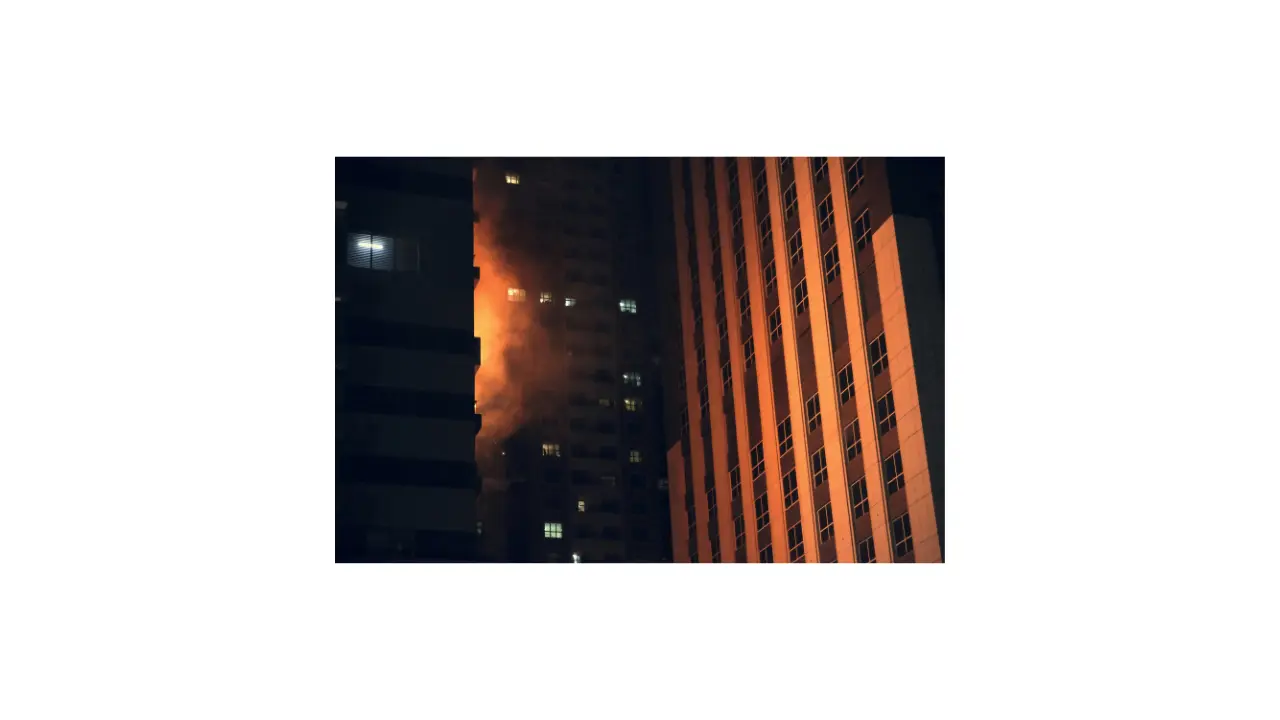

タワーマンションにおける火災リスクの特徴

近年、都市部を中心にタワーマンション(以下、「タワマン」)が次々と建設され、利便性や眺望の良さ、そして上質な住環境から高い人気を集めています。当社の【防火管理者外部委託サービス】でもタワマンの防火管理者業務を受託しており、防災センターの常設や高度に整備された消防設備など、住民を火災から守るための取り組みを実際に目にする機会があります。

しかし、設備がどれほど充実していても、それだけで安心できるわけではありません。タワマンには高層建物ならではの特有の事情があり、一般的なマンションとは異なる視点で防火対策や避難対策を考える必要があります。

そこで本稿では、まずタワマンの高さや構造に起因する代表的な火災リスクについて詳しく解説していきます。

超高層ゆえの避難困難性

低層マンションであれば、数階分の階段を下りるだけで短時間に屋外へ避難できます。一方、タワマンは高さ60m、概ね20階を一つの目安として、それ以上の規模を持つ超高層建物といわれているため、上層階から階段を使って一斉に避難するのは現実的に困難な場合もあります。

例えば高齢者や小さなお子さまのいる家庭では、階段の降下自体が大きな負担となりますし、避難の遅れや混雑による転倒事故など、二次的リスクも含めて「超高層ゆえの避難困難性」はタワマン特有の課題といえるでしょう。

煙の広がりやすさ

火災による死因の多くは「煙の吸引」です。高層建物では煙が上階へ向かって急速に広がる性質があるため、火元が低層階であっても上層階の住民が危険にさらされる可能性があります。

タワマンでは、原則として各フロアに防火戸が設けられており、火災発生階からの延焼や煙の拡散を防ぐ役割を担っています。しかし、エレベーターの混雑を避けるための通路確保などを目的に、防火戸にストッパーをかけて開放したままにしてしまうことが実際に行われれば、防火戸が確実に閉まらず、煙が一気に広範囲へ流入して被害を拡大させる危険性が高まります。

消防活動の制約

消防車のはしご車が届く高さには限界があり、一般的な車両では15階程度までが限度とされています。つまり、タワマンの高層階では、ベランダや窓からはしご車で直接救助を行うことはほぼ不可能であり、基本的に室内や共用廊下に設けられた防火設備に依存することになります。消防隊が建物内部に突入する場合も、状況によっては到達に時間を要するため、初期対応が極めて重要です。

タワマンで取るべき防火対策

こうしたリスクを踏まえると、タワマンで安全に暮らすためには、日常生活の中での予防意識や設備の正しい利用、さらには避難行動の準備が欠かせません。ここでは具体的な対策を整理します。

火災発生を未然に防ぐ

一番の対策は「火事を起こさないこと」です。具体的には、バルコニーに可燃物を置かないこと、長時間使用しない家電のコンセントを抜く・タコ足配線を避けるなど電気火災を防ぐこと、調理中に目を離さないことでキッチン火災を防ぐこと、そしてたばこの不始末に十分注意することが挙げられます。

特にタワマンは高層であるがゆえに風の影響を受けやすく、バルコニーの炎が広がって隣戸や上階へ延焼するリスクがあります。また、電気火災やキッチン火災はタワマンに限らずどの家庭でも起こり得るため、たばこの不始末とあわせて、日常的な注意が欠かせません。

電気火災については「ホコリが火を呼ぶ⁉電源タップの火災対策を徹底解説」というコラムに詳しくまとめていますので、ぜひご参考ください。

防火設備を正しく理解・利用する

タワマンには、法令に基づいてさまざまな防火設備が設置されています。その中でも、消火器や屋内消火栓は消防隊ではなく住民が使用することを前提とした設備であり、初期消火に大きな効果を発揮します。緊急時に慌てず正しく操作できるよう、日頃から使い方を確認しておくことが重要です。

特に、防災センターが常設されている建物では、法令に基づき毎年消防訓練が実施されているはずです。いざという時に冷静な行動がとれるよう、積極的に参加しましょう。

なお、消火器や屋内消火栓の操作方法については、東京消防庁の公式YouTubeチャンネルでわかりやすく解説されています。ぜひ一度ご覧ください。

《参考》東京消防庁の公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@tokyo_fire_dept/videos

避難行動の準備

安全に避難するためには、日頃からの備えが欠かせません。各フロアには複数の非常階段が設けられており、避難時には原則としてこれらを利用することになります。避難訓練のときだけでなく、日常の機会にも避難経路を確認する目的で実際に階段を歩いてみることをお勧めします。

さらに、スムーズに避難できるよう非常用持ち出し袋を用意し、懐中電灯や携帯用充電器など最低限の物資をまとめておけば、いざというときにも安心です。

また、タワマンでは必ずしも一斉避難が正解とは限りません。火元から離れている、あるいは延焼や煙が広がっている階を通らなければ屋外へ出られないような状況では、自宅の防火性能を活かして在宅避難(避難待機)を選択することが推奨されることもあります。

【まとめ】タワマン特有の火災リスクと防火対策の要点

タワマンには、避難の難しさ・煙の拡散・消防活動の制約といった超高層建物特有の火災リスクが存在します。しかし、これらのリスクは事前の備えと正しい行動によって大幅に減らすことができます。

具体的には、

- 火災を「起こさない」予防意識

- 消防設備の正しい理解

- 避難時に必要な事前準備

これらを日常的に意識するだけで、安全性は大きく向上します。

さらに言えば、火災対策は「建物任せ」ではなく、住民一人ひとりの意識と行動に支えられています。自宅での小さな注意が隣人や建物全体の安全を守ることにつながるのです。特にタワマンでは、一度の火災が多数の世帯に影響を及ぼす可能性があるため、日頃の備えと訓練が欠かせません。

都市生活の利便性と快適性を享受するためにも、今一度「超高層住宅に住むからこそ必要な火災対策」をご家庭でも話し合い、実践してみてください。