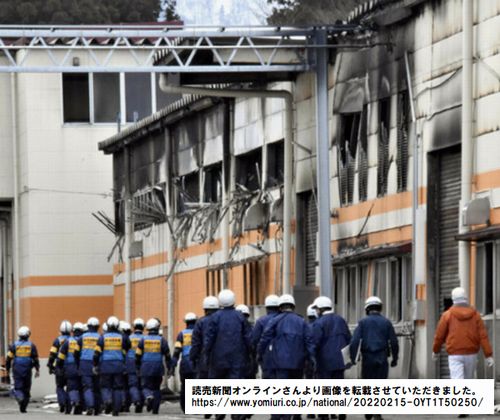

消防訓練の重要性を改めて考える ― 道頓堀ビル火災の教訓から

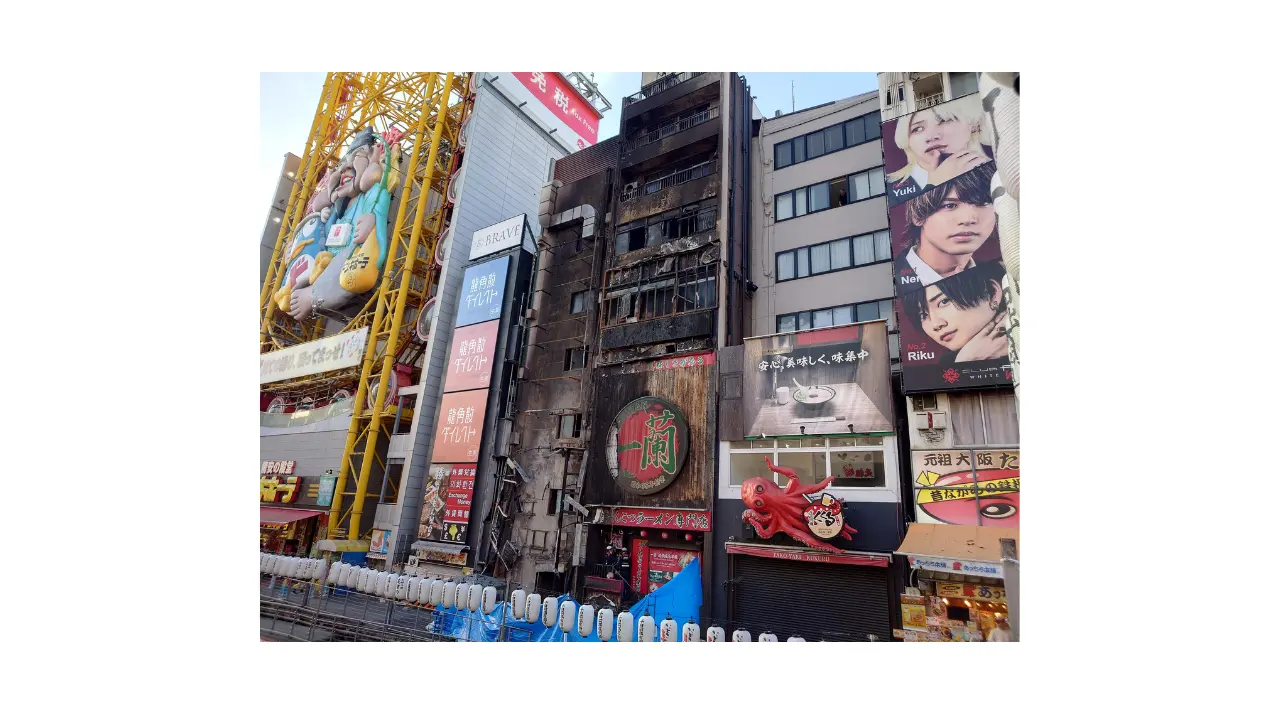

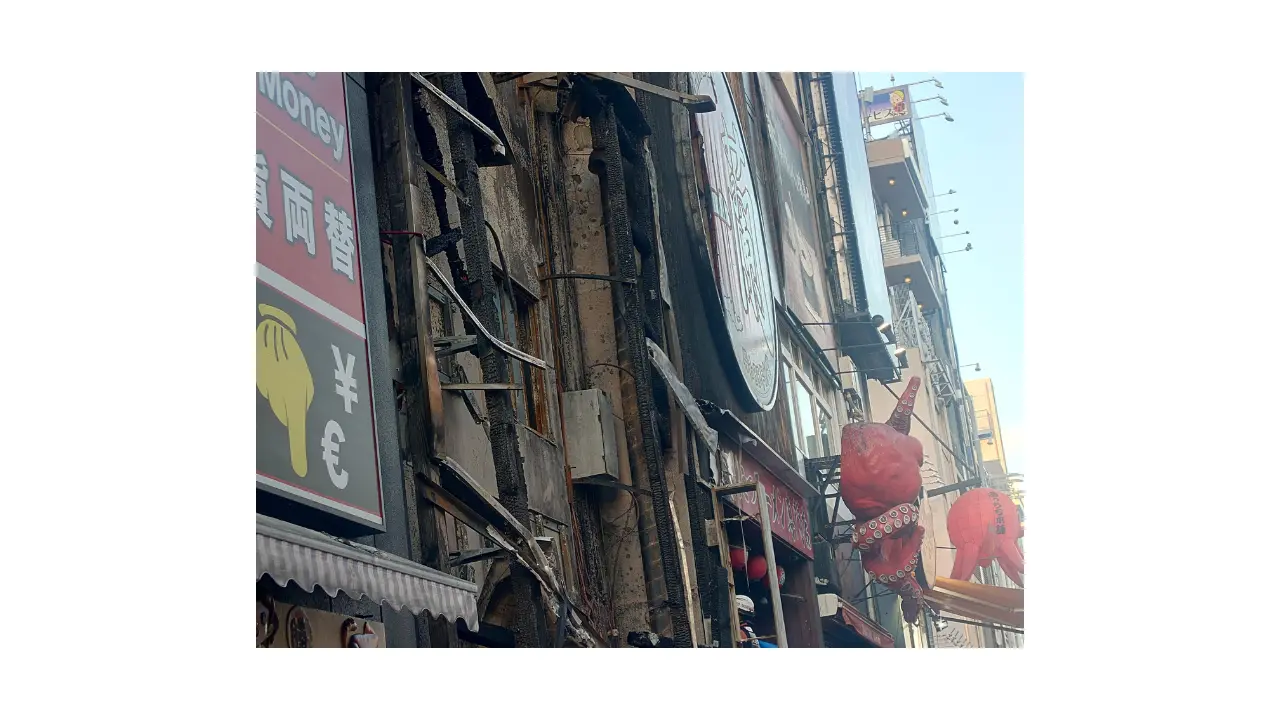

2025年8月18日、大阪市中央区・道頓堀付近で発生した雑居ビル火災(以下、「大阪・道頓堀ビル火災」といいます。)は、社会に大きな衝撃を与えました。この火災では、残念ながら2名の消防隊員が殉職するという痛ましい結果となり、現場対応の危険性と火災対応の困難さが改めて浮き彫りになりました。

さらに報道によれば、このビルでは一昨年の立ち入り検査において、6項目に及ぶ法令違反が指摘されていたことが明らかになっています。その中でも特に注目されたのが、「年2回の実施が義務付けられている消防訓練を行っていなかった」という点です。この事実は、火災による被害拡大の一因となっただけでなく、建物の管理体制そのものに対する社会的信頼を根底から揺るがす結果となりました。

この事実は、管理権原者(建物オーナーやテナント責任者等、防火管理上の最高責任者)が、消防訓練を軽視することの危険性を改めて示しています。本稿では、この事件を契機に「消防訓練の重要性」について掘り下げていきたいと思います。

消防訓練は“形式”ではなく“実効性”が求められる

消防訓練の実施は、防火管理者に課せられた重要な責務の一つです。防火管理者の選任が必要とされる防火対象物は、その用途に応じて年1回から2回以上の訓練を行うことが、消防法により義務付けられています。これは単なる形式的な行事ではなく、「火災が発生した際に、人命を守るための行動を確実に身につける」ことを最大の目的としています。訓練を通じて、知識が行動へ移しやすくなり、緊急時の判断や対応の精度が高まります。

大阪・道頓堀ビル火災が示すように、火災は火元が屋内外であることを問わず、条件次第でわずか数分のうちに建物全体へ延焼する可能性があります。いかに高度な消火設備や避難設備が整っていても、使用する人が正しい判断と行動を取れなければ十分に機能しません。

特に、初期消火が困難と判断した場合は、速やかに活動を中止し、ためらわず避難に切り替えることが重要です。そして、安全な場所に退避したうえで的確に消防へ通報することが、被害を最小限に抑える基本行動となります。

また、飲食店や物販店、病院など、不特定多数の人が出入りする建物では、初めて訪れる利用者も多いため、避難経路や消火設備の位置を把握していないケースが少なくありません。そのため、入居テナントのスタッフが火災発生時に適切かつ迅速な対応を取れるよう備えておくことが重要です。

特に火元となりやすい飲食店では、慌てる利用客を落ち着かせ、安全な経路へと迅速かつ的確に誘導するスキルが、アルバイトを含む全ての店舗スタッフに求められます。状況判断や声掛けの一つひとつが被害の大小を左右する可能性があり、こうした力は日頃から繰り返し行う消防訓練によって磨かれていきます。

このように、消防訓練は「単なる決まり事」ではなく、火災時に人命を守るための行動を体で覚える大切な機会です。毎年訓練を行うことで、従業員一人ひとりがより冷静に対応できるようになり、利用者や入居者の安全を守るうえで大きな力となります。消防訓練を着実に実施することは、建物全体の安全性を高めるうえで最も実効性の高い取り組みの一つといえるでしょう。

殉職された消防隊員お二人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

消防訓練の未実施がもたらすリスク

今回の大阪・道頓堀ビル火災では、お亡くなりになった方が消防のプロであったことから、訓練未実施が被害拡大の直接的な原因であったとは言い切れません。とはいえ、もし一般の利用者が逃げ遅れるなどして被害に遭っていた場合、消防訓練を実施していなかったことが人災と判断され、報道を通じて世間から厳しい批判を受ける可能性は十分に考えられます。このように訓練を怠ることで生じるリスクは大きく、具体的には次のような点が挙げられます。

1.避難経路の確認不足が被害を拡大させる

建物によっては避難階段や非常口の位置が複雑で、実際に歩いて確認しなければ把握しにくい場合があります。さらに、火災は必ずしも昼間に発生するとは限らず、電線の焼損などによって停電が起これば、視界を奪われ避難が一層困難になります。そのような状況で訓練を受けていなければ、恐怖や混乱の中で誤った行動を取り、命の危険に直面する恐れがあります。

2.消火設備を正しく扱えないリスク

消火器は多くの建物に設置されていますが、正しい使用方法を理解していなければ十分な効果を発揮できません。使用方法は基本的に本体に記載されていますが、消火活動は一刻を争うため、その場で落ち着いて確認する余裕はありません。さらに、安全栓を消火器の設置場所で抜いてしまうと、移動中に誤ってレバーを握り、現場に到着する前に消火剤を使い切ってしまう恐れもあります。

また、屋内消火栓についても誤解が少なくありません。これは本来、建物利用者が初期消火に用いる設備ですが、「消防隊が使うもの」と思い込んでいる方も少なくないのが実情です。

3.対応者が不明確で救助が遅れる

火災が発生した際には、初期消火・避難誘導・通報といった役割を明確にし、それぞれが的確に行動することが重要です。しかし、普段から役割を確認し、繰り返し練習していなければ、いざというときに「誰が何をするのか」がわからず、結果的に誰もが我先にと避難し、現場が混乱に陥る可能性が高まります。こうした混乱は、逃げ遅れた方に気づかず対応が遅れることで、助かるはずの命を危険にさらす恐れにもつながります。

このように、訓練を行わないということは、「災害時にパニックが起こる状況を放置している」と言われても仕方がない行為です。平常時から実際の動きを伴った訓練を重ねておくことで、いざというときにも冷静で落ち着いた避難行動につながる可能性が高まります。

消防訓練がもたらす効果とは?防火管理の重要なポイント

では、消防訓練を実施することで得られる効果は何でしょうか。ここでは、初期消火や避難、通報といった具体的な対応方法や知識の習得以外のポイントについてお伝えします。

1.緊急時に即応できる力

人は緊急時、冷静な判断ができなくなります。しかし、訓練を通じて実際に近い状況を体験することで、いざというときに迷わず適切な行動を取れる可能性が高まります。これは「体にしみついた行動」として反射的に動ける状態をつくることにつながります。

2.防火意識の向上

訓練を経験することで、火災を「自分ごと」として考えるようになり、日常の中で可燃物の放置を避けたり、避難通路を塞がないよう配慮するなど、自然と防火意識が高まります。こうした小さな積み重ねが、大きな被害を防ぐことに直結します。

3.管理権原者の信頼確保とリスク回避

消防訓練を怠っていたことが直接的な火災原因でなくても、大阪・道頓堀ビル火災のように「訓練未実施」が報道されることで、積み上げてきた信頼が一瞬で失われる恐れがあります。逆に、継続的に訓練を行っている事実は、管理権原者として「責任を果たしていた」という有力な証拠となり、社会的信用を守ることにつながります。

さらに重要なのは、訓練を実施することで、万一火災が発生した場合に「必要な措置を怠った」として訴訟や損害賠償請求の対象となるリスクを大幅に軽減できる点です。場合によっては刑事責任さえ問われかねませんが、日頃から訓練を実施していれば、その回避につながります。加えて、入居者や利用者に対して「安全を最優先している姿勢」を示すことになり、安心感や管理体制への評価向上にも直結します。

東京消防庁の公式ウェブサイトでは、「自衛消防訓練って何をするの?」というページを通じて、消火器や屋内消火栓の扱い方、避難誘導、119番通報手順、応急救護や総合訓練の内容までを詳しく紹介しており、訓練の具体的意義を理解するうえで非常に信頼性の高い情報源となっています。

《出典》東京消防庁「自衛消防訓練って何をするの?」

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jieishobo01.html?utm_source=chatgpt.com

【まとめ】大阪・道頓堀ビル火災から学ぶべきこと

今回の事件が示したのは、消防訓練は単なる形式的なものではなく、人命を守るために管理権原者(建物オーナー等)が果たすべき重要な責務であるということです。これを怠れば、消防査察(立入検査)で指摘を受けるだけでなく、万一火災事故が発生した際には、その原因と直接関わりがなくとも世間から厳しい批判を浴び、一瞬にして積み上げてきた信頼を失う現実があります。

特に雑居ビルが立ち並び、飲食店が多く入居する繁華街では、不特定多数の人が日々建物を利用します。火を扱う店舗が多いことに加え、今回の火災で火元とされたエアコンの室外機や、燃えやすい看板などが密集していることから、ひとたび火が出れば一気に延焼するリスクが高まります。こうした状況で、入居店舗のスタッフが消防訓練を受けていなければ、慌てる来客を安全に誘導することは極めて困難です。消防訓練を軽視することは、利用者の命を軽視することに等しいといえるのではないでしょうか。

さらに、建物オーナーが「コストや手間がかかるから」という理由で防火管理者を選任しない、あるいは形式的に名義だけ置いて実際には何もさせないまま放置し、結果として消防訓練を省略してしまえば、それは建物を利用する人々の安全を犠牲にすることに直結します。

定められた消防訓練を毎年確実に実施することは、法令遵守のためだけでなく、社会に対して「安全を最優先する姿勢」を示す行為でもあります。加えて、火災発生時に訓練を怠っていた事実があれば、管理権原者は民事上の損害賠償請求や場合によっては刑事責任を問われる可能性すらあります。消防訓練の実施は、信頼を守り、法的リスクを回避するうえでも欠かせない取り組みなのです。

今回の大阪・道頓堀ビル火災は、2001年に発生し、防火管理上の不備から44名もの尊い命を奪った「歌舞伎町ビル火災」を彷彿とさせる事故でした。当時の惨状は各局で大きく報道され、今なお防火管理の重要性を語る際に引き合いに出される象徴的な事例です。

この歌舞伎町ビル火災については、「消防法が改正された理由―44人犠牲の歌舞伎町ビル火災」というコラムで詳しく解説しておりますので、ぜひご参考ください。

また、消防訓練は消防法に基づき防火管理者の責務とされていますが、実際のところ、防火管理者資格講習の中で「訓練をどのように準備し、実施するか」といった具体的なノウハウまで体系的に学ぶことは困難です。したがって、防火管理者の資格を持っているからといって「今日からすぐに消防訓練を取り仕切ってください」と求められても、参加者をどのように巻き込み、訓練をどう進行し、さらには消防署へ必要書類を届け出るかといった実務レベルにまで落とし込むのは、不可能ではないにせよ決して容易なことではありません。

そこで、日常の防火管理を含め、管理権原者としての責務を確実に果たしたいとお考えであれば、プロに任せるという選択肢もあります。当社では【防火管理者外部委託サービス】を通じて、訓練の実施から日常点検、消防計画の運用まで、防火管理者に求められるすべての責務を責任をもって担います。どうぞ安心してお任せください。