消防訓練の質を高めるために!防火管理者向けスキルアップ研修を実施しています

防火管理者外部委託サービスでは、防火管理者に求められる業務の一環として、当社の専門スタッフが毎月お客様の物件を訪問し、防火管理に特化した点検を実施しています。これらの点検は防火管理者としての重要な責務であり、この適切な点検の積み重ねがあってこそ、日々の防火管理体制が維持され、住民や建物を利用する方々の生命と財産を守ることにつながると考えています。

また、物件の用途によっては法令に基づき、年に1〜2回以上の消防訓練の実施が求められており、当社ではこれらの訓練も一貫して担当しています。消防訓練は毎年継続して実施する必要があるだけでなく、参加される方々から寄せられる質問に的確に答えながら理解を深めていただくことも重要です。そのため、担当スタッフには常に最新の知識を身につけ、現場で柔軟に対応できるスキルが求められます。

このような背景から当社では、点検スタッフが現場で自信を持って対応できるよう、知識のアップデートや伝え方の見直しを目的としたフォローアップ研修を不定期で実施しています。

先日も全点検スタッフを対象に、WEB会議ツールを活用したフォローアップ研修を実施しました。遠方にいるスタッフも含めて全員が同時に参加し、最新の情報を共有しながら実践的な学びを深める機会となりました。今回はその研修で取り上げた内容と実施時の様子についてご紹介します。

フォローアップ研修の実施内容とは

防火管理者が担当する消防訓練では、単に避難経路の確認だけでなく、参加者に「なぜ避難が必要か」「どのように避難すべきか」を伝える説明力が求められます。今回のフォローアップ研修では、以下のポイントを中心にブラッシュアップを行いました。

1️⃣ 避難訓練の重要性と伝え方

火災時の対応には避難・通報・消火がありますが、中でも 「避難(命を守る行動)」が最も重要であることを理解してもらうことが大切です。その意識を持ってもらうためには、現場で丁寧に説明を行い、参加者自身が「自分ごと」として捉えられるよう問いかけを交えながら進めることが必要です。

例えば、避難訓練の後に「緑色の誘導灯はどこにあったか覚えていますか?」と質問することで、参加者の記憶に残りやすくなります。また、誘導灯の役割(白=方向表示、緑=避難口)や設置されている位置、火災時には二方向避難を確保することの重要性についても合わせて共有しています。

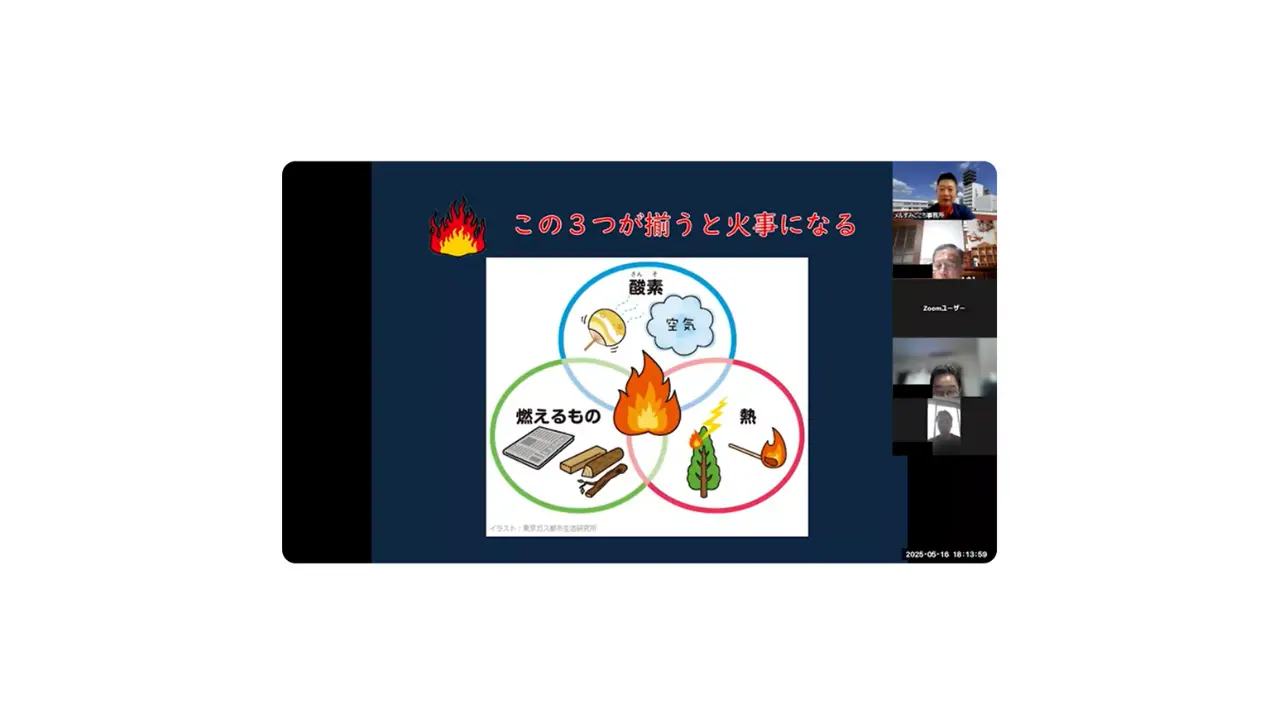

2️⃣ 火災発生原因と初期消火の基本

火災の原因としては、トラッキング火災や過負荷による発熱、リチウム電池の発火など、電気火災が多いことが特徴です。研修では、火災発生時の対応として「初期消火は炎が目線の高さを超えたら諦めて避難する」こと、そして煙を吸わないように行動することの重要性を改めて確認しました。

また、消火器の種類については、粉末消火器は酸素を遮断して火を消し、強化液消火器は熱を奪って温度を下げ、内部に浸透して再燃を防ぐ効果があることを共有しました。 火災予防の基本として「火災の原因となりやすい場所に極力燃えるものを置かない」「コンセント周りを掃除してほこりをためない」「共用部などにゴミを放置せず放火防止に努める」など、具体的な対策を現場で伝えていくことを確認しました。

3️⃣ 通報訓練

火災時や交通事故時には、人命を最優先に考え「119」へ通報すること、そして住所を正確に伝えることの重要性を改めて共有しました。

また、「住所をメモして固定電話の近くに貼っておく」「名刺やショップカードを活用する」など、すぐに実践できる備えについても説明できるようにしています。さらに、外出先で通報が必要になった場合には、Googleマップなどで現在地の住所を確認する方法も案内できるよう研修を行いました。

4️⃣ 消防OBスタッフの補足(訓練時の伝え方)

当社には実務経験豊富な消防OBスタッフが多数在籍しており、現場で役立つ実践的なアドバイスも共有されています。

✅ スマホを持って避難する(位置情報の伝達ができるようにする)

✅ #7119(救急相談ダイヤル)を活用できるよう案内する

✅ お風呂に水を張っておく(消火や非常用水の備えになる)

✅ 消火器は火元の近くではなく、安全な位置に設置する

✅ 消火器は1本で消えないことが多いため、複数箇所に設置されていることを確認する

消防訓練の疑問を解決|参加者からの質問まとめ

研修の最後には参加者から多くの質問が寄せられ、講師がその場で回答しました。以下は、その一例です。

Q1. ベランダ避難時、蹴破り戸を破って何部屋分逃げれば安心か?

講師:鉄筋コンクリート造の建物は窓を閉めていれば一定時間炎と煙をブロックしますが、窓が開いていると延焼リスクが高くなります。2部屋分程度避難しておくとより安全と考えます。

Q2. 光らない誘導標識(蓄光式)は煙の中で見えるのか?

講師:蓄光シールはうっすら光りますが、煙の中では視認しづらいことがあるため、過信しないようにしてください。

Q3. ショッピングモールの避難経路図はどこにあるか?

講師:階段・エレベーター付近、主要避難経路沿い、特別避難階段付近、エスカレーター横などに掲示されています。

Q4. 防火扉周辺の私物放置が改善されない場合はどうするか?

講師:毎月指摘を続けることが基本です。接触可能であれば「お客様の安全確保のため」と丁寧に伝えると協力が得やすくなります。それでも改善されない場合は、本社を通じて管理会社などに依頼する対応を行いますので、遠慮なく相談してください。本社でもウォッチしていきます。

Q5. 消防の立入検査(消防査察)はすべての物件に来るのか?

講師:全ての物件で立入検査を行うことは現実的に難しいのが現状です。そのため、防火管理者の選任や防火対象物点検制度などで適切な防火管理を補完し、建物の安全確保を図っています。

防火管理者は「選任すれば終わり」ではありません。

防火管理者業務の一つである消防訓練は、毎年の実施と改善が求められる重要な業務です。

当社では消防のプロである講師が企業の研修にも対応しており、参加者が現場で自信を持って説明・実践できる力を身につけられるようサポートしています。

なお、東京消防庁のホームページには消防訓練に関する有用な情報が掲載されており、大変参考になります。ただし、実際に参加者を募って訓練を実施する際には、訓練実施の案内や自治体ごとのルールに基づく届出が必要です。

《参考》東京消防庁 自衛消防訓練~もしもの時に備えて訓練していますか?~

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/life11.html

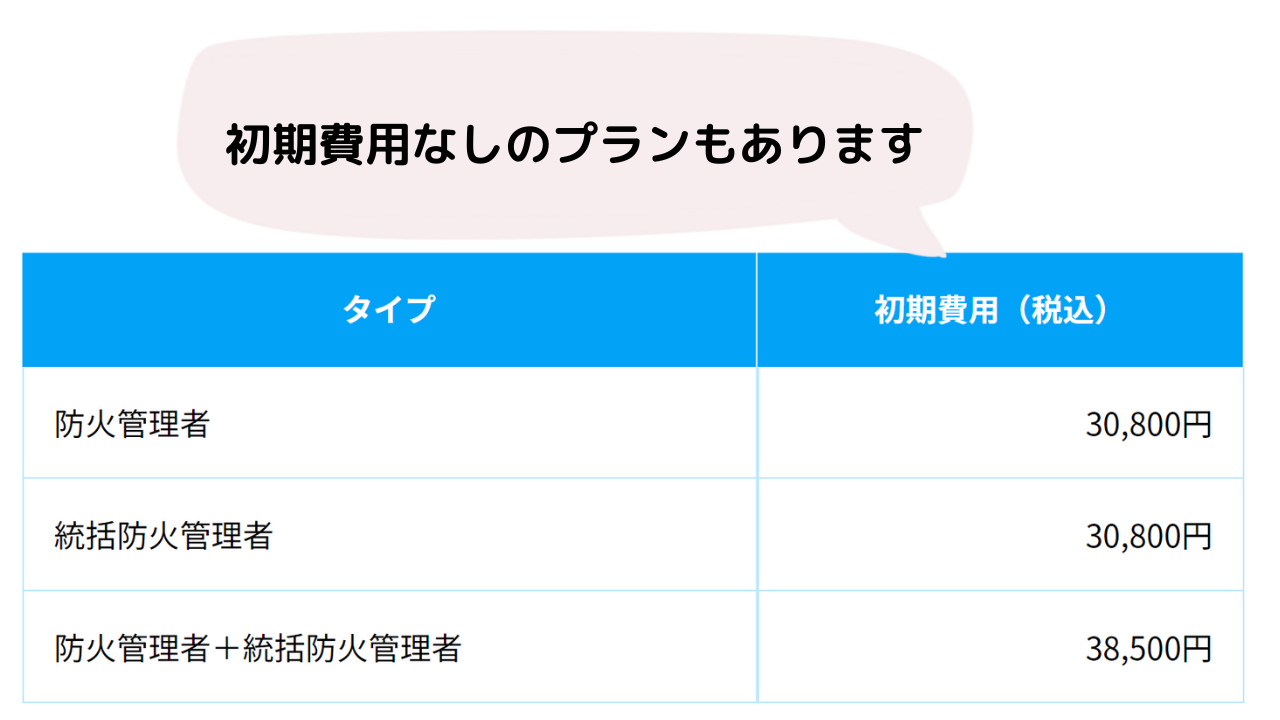

もし防火管理者や管理権原者の方で、「消防訓練の段取りがよくわからない」「訓練時にどのように説明すればよいかわからない」と感じている場合は、消防のプロが防火管理者業務をワンパッケージで提供する当社の防火管理者外部委託サービスをぜひご検討ください。