防火管理者の選任は法律で義務!マンション・オフィスビル管理者が知るべき基礎知識

マンションやオフィスビル、商業施設など一定規模以上の建物では、防火管理者の選任が法律で義務付けられています。この防火管理者の選任は、建物の用途や収容人員に応じて必要となり、火災から人命と財産を守るために欠かせない大切な取り組みです。

建物のオーナーやテナント事業主といった管理権原者は、防火管理上の最高責任者として、防火管理者を適切に選任し、その防火管理者が十分に役割を果たせる環境を整える義務があります。この義務を怠った状態で万が一火災が発生し、防火管理の不備が原因で重大な事故や被害が発生した場合には、管理権原者が責任を問われる可能性があります。

特に、人命に関わる被害が出てしまった場合には、「業務上過失致死傷罪」などの重大な罪に問われるリスクもあり、その場合、刑事責任を免れることはできません。防火管理者の選任や適切な防火管理体制の構築は、法律を守るためだけでなく、入居者や利用者の安心・安全を守り、管理権原者自身のリスクを回避するためにも極めて重要なポイントです。

そこで今回は、防火管理者講習の具体的な内容と、東京都での年間スケジュールの例についてわかりやすく解説します。

甲種・乙種防火管理者講習の違いと必要性

防火管理者講習は、防火管理業務を適切に行うために必要な知識を身につけるための講習です。消防法により、一定規模以上の事業所や建物では甲種もしくは乙種防火管理者の選任が義務付けられており、その選任には原則として講習の修了が必要となります。

防火管理者講習には以下の2種類があります。

✅ 甲種防火管理者講習

・講習時間:2日間(合計10時間以上)

・収容人員が30人以上の事業所を含む幅広い建物や用途に対応できるため、選任できる範囲が広くなっています。より幅広い知識と管理能力が求められるのが特徴です。

✅ 乙種防火管理者講習

・講習時間:1日(合計5時間以上)

・収容人員が30人未満の小規模な事業所など、選任が必要となる範囲が限定されています。

乙種の場合は選任できる範囲が限られているため、将来的に配置換えや事業規模の拡大を考えている場合でも、あらかじめ甲種を取得しておくことは、防火管理体制を強化するうえで有効な選択肢といえます。

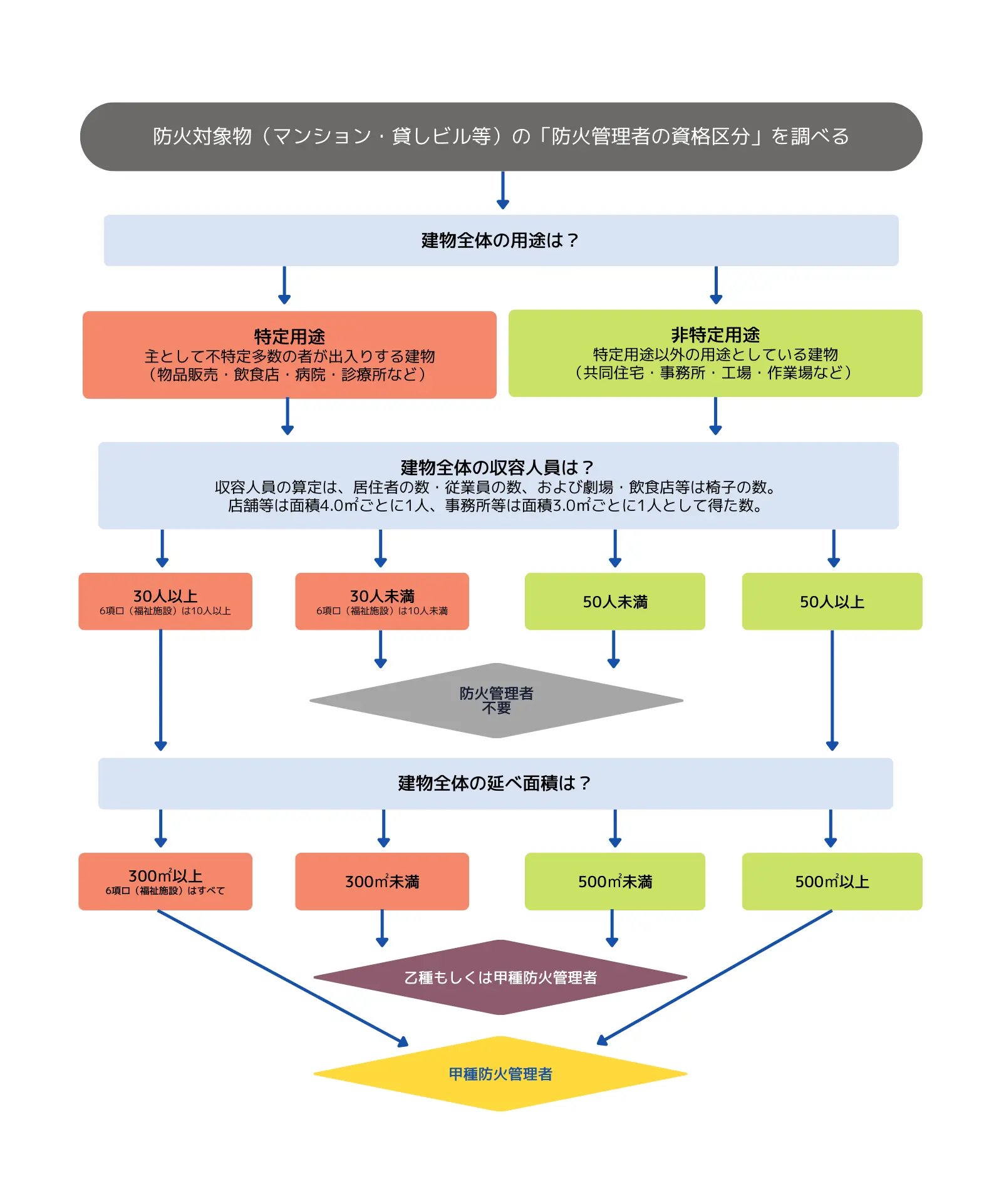

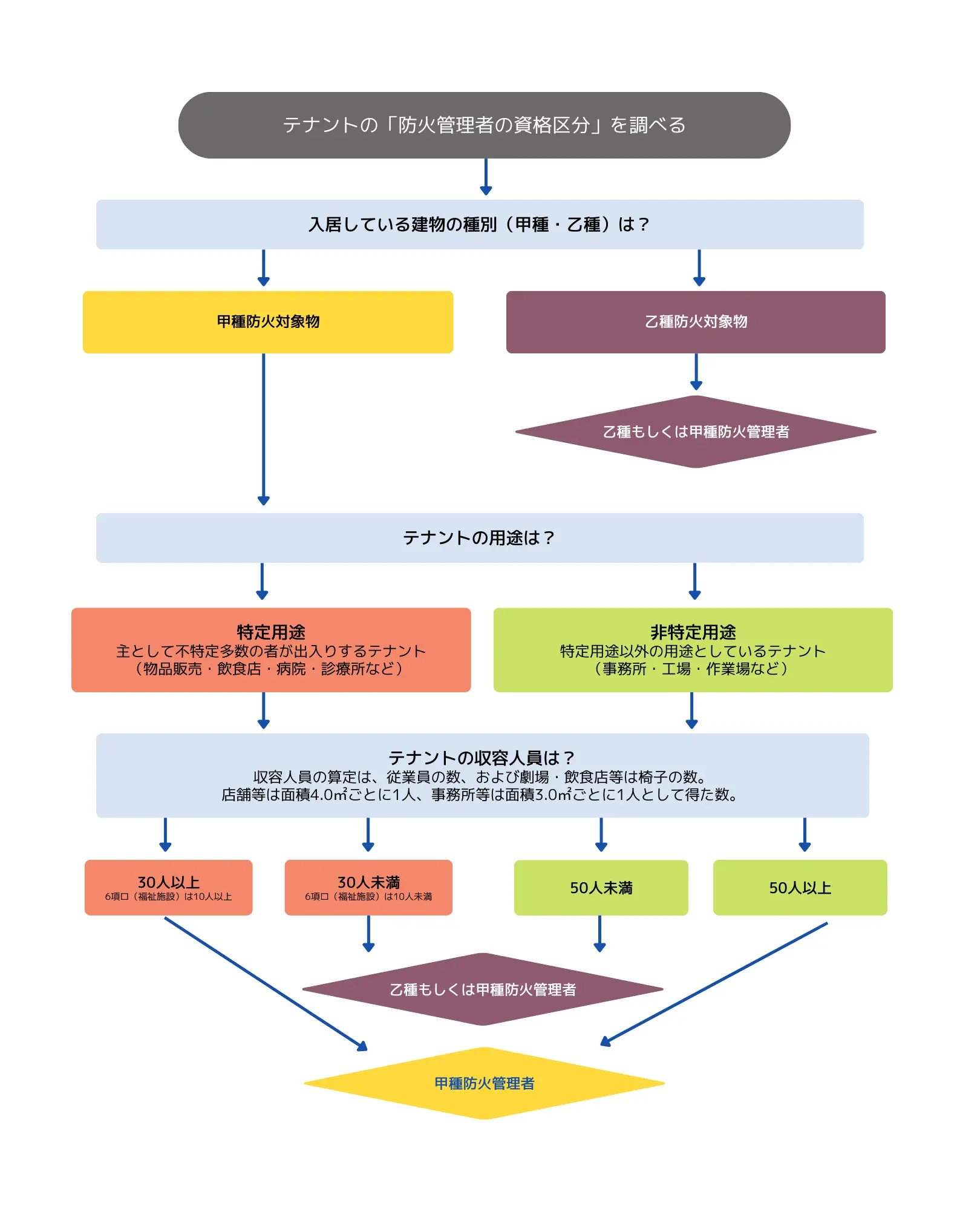

なお、建物の用途や収容人員によって、甲種・乙種のどちらの防火管理者が必要となるかは異なりますので、詳しくは下記の図を参考にしてください。

防火管理者講習の内容

講習内容は以下のような実務的・法律的知識が中心です。

消防法の基礎知識

消防法は、火災予防と災害による被害軽減を目的として定められた法律で、建物の用途や規模に応じて必要な防火管理体制の整備や、消防設備の設置・点検義務、防火管理者の選任義務などを定めています。防火管理者は、この消防法に基づいて適切な防火管理業務を行うことが求められます。

火災予防の基礎(火災の原因、火災拡大の仕組み、過去の事例)

火災予防には、火災が発生する原因や拡大する仕組みを理解することが重要です。火災の原因には、電気火災、ガス漏れ、放火、不適切な喫煙などがあります。また、火災は発生直後の初期対応が遅れると急速に燃え広がり、煙によって人的被害が拡大します。過去の火災事例を学び、防火設備の適切な配置や避難経路の確保が重要であることを理解することが大切です。

防火管理の計画作成と実施方法

防火管理者は、火災予防や避難計画、防火訓練の実施などを体系的に行うため、消防法に基づく「消防計画」を作成し、定期的に見直して適切に運用することが求められます。消防計画には、防火管理体制の整備、火気管理ルールの設定、防火点検の実施方法、緊急時の通報体制の確立、避難訓練の実施方法などが含まれます。作成した消防計画は書面として保存し、従業員や入居者に周知することが必要です。

消防訓練の実施

消防訓練は、火災発生時に迅速かつ適切に対応できるようにするための重要な取り組みです。防火管理者は、避難経路の確認に加え、初期消火訓練や通報手順の確認などを含めた訓練計画を作成し、実際に訓練を実施する必要があります。

消防設備の概要と点検方法

建物には、火災の早期発見や延焼防止、避難支援のために、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、消火器、誘導灯などの消防設備が設置されています。これらの設備については、専門業者による法定点検が必要ですが、防火管理者自身も日常的に目視で点検を行い、設置状況の把握や使用方法を確認しておくことが大切です。

防火管理者の役割と責任

防火管理者は、火災を未然に防ぐための体制を整え、災害時に適切な対応ができるよう訓練・計画を実施する重要な役割を担います。管理権原者の代理人として防火管理業務を行い、法令遵守とともに建物の利用者の安全を守る責任があります。また、防火管理者は選任された後も、防火管理講習などで最新の知識を学び続けることが求められます。

講習の最後には 簡易な理解度テスト があり、合格すると修了証が発行されます。

東京都の「防火管理者講習」年間スケジュール(例)

防火管理者講習のスケジュールは 各自治体・消防署によって異なります が、東京都の場合、以下の特徴があります。

✅ 毎月数回開催(都内各地で実施)

✅ 年度始め(4〜6月)は申込が集中しやすいため早めの予約が必要

✅ 東京都防災ホームページ・各消防署窓口で随時確認可能

✅ 平日開催が中心だが、年数回土曜日開催あり

【例:2025年度 東京都 甲種防火管理者講習スケジュール(抜粋)】

4月:新宿区・渋谷区・八王子市で計5回

6月:港区・練馬区・立川市で計4回

9月:千代田区・世田谷区で計3回

12月:中央区・杉並区で計3回

※ 最新スケジュール・空き状況は【東京都防災ホームページ】で随時更新されています。

防火管理者講習を受ける際の注意点

✅ 定員制のため、申込みは先着順となります(自治体によっては、すぐに定員に達する場合があります)

✅ 受講費用は4,000〜8,000円程度(自治体により異なるため、確認をお願いします)

✅ 当日は筆記用具、本人確認書類、受講票が必要

✅ 修了証は再発行不可、または再発行手続きが非常に煩雑な場合が多いため大切に保管すること

東京都の場合、甲種防火管理者講習を受講すると、同時に防災管理者講習を受講したことにもなり、防災管理者の資格も取得できます(防災管理者の資格を取得するには甲種防火管理者の資格が必要です)。ただし、自治体によっては防災管理者講習が甲種防火管理者講習とは別に必要な場合がありますので、事前に各自治体へ確認してください。

防災管理者とは簡単にいうと、地震や風水害など火災以外の災害に備え、避難計画の作成や避難訓練の実施など、災害時の対応体制を整える役割を担う人のことです。

駅ビルのような大規模な建物に入居しているテナントの場合、本来であれば乙種防火管理者の資格だけで足りる規模であっても、ビル全体で防災管理者の選任が必要になることがあります。この場合、防災管理者の資格取得には甲種防火管理者資格が前提となるため、結果的に甲種防火管理者資格が必要になるケースがある点にご注意ください。

詳しくは、「防火管理者だけでは不十分!? 防災管理者の選任が必要な理由」というコラムで解説していますので、参考にしてください。

《出典》東京消防庁 防火管理講習・防災管理講習

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/sk/kousyu.html?utm_source=chatgpt.com

まとめ:防火管理者講習で安全な職場環境を守る

横浜市で実施されている甲種防火管理者講習に実際に参加した際は、2日目(最終日)の最後に実地講習が行われ、屋内消火栓の使い方や避難用降下設備の体験をすることができました。一方、それ以外の時間はすべて座学で、受講者が居眠りをするような雰囲気は一切なく、皆が真剣に講義を受けていました。

防火管理者講習は「面倒そう」「難しそう」という印象を持たれがちですが、火災から人命を守るための大切な学びの場です。修了証の取得は法令遵守のためだけでなく、居住者や従業員の安心にもつながる投資といえます。

東京都の場合、年間を通じて複数回開催されており、比較的受講しやすい環境が整っています。一方、地方では受講機会が限られていることも多いため、受講を検討している方は早めにスケジュールを確認し、余裕を持って申し込むことをおすすめします。また、防火管理者講習は平日に開催されることが多く、土曜日が含まれる日程は特に申し込みが集中しやすいため注意が必要です。

防火管理者講習は、会社からの命令がない限り、自分の意思で受講する必要があります。その場合、多くの方が有給休暇を使って受講することになります。仕事の合間を縫って時間を調整し、わざわざ有給を取ってまで講習を受けるのは簡単なことではありません。

それだけ時間と労力をかけて資格を取得しても、それで役目が終わるわけではないということを知っておく必要があります。防火管理者は「選任すれば終わり」というものではなく、その後も継続して役割を果たしていくことが求められるのです。

具体的には、防火管理者には、消防計画の作成や改訂、定められた回数以上の消防訓練の実施、日常的な防火点検の実施など、講習を受けて資格を取得した後も継続的に果たすべき重要な業務があります。これらの業務は書類上で済ませるだけの形式的なものではなく、実際に防火管理体制を維持し、火災を未然に防ぐために行う実務です。また、管理権原者には、防火管理者がこれらの業務を適切に実施できるよう環境を整え、必要な権限や協力を与える義務がある点も忘れてはなりません。

こうした実態を踏まえると、マンション管理組合で理事の一人にボランティア同然で防火管理者の役割を押し付けたり、テナント従業員に名義だけを借りて肩代わりさせるような対応は、形だけ整えればよいという考えに基づく、無責任な対応であると言わざるを得ません。本来、防火管理者の選任は建物の安全と居住者・利用者の命を守るための大切な取り組みであり、その責任の重さを正しく認識することが求められています。

管理権原者と防火管理者の責務については、東京消防庁のホームページに詳しく記載されています。詳細は以下のリンクをご参照ください。

《出典》東京消防庁 「管理権原者」とは・「防火管理者」とは

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html

防火管理者講習では、防火管理者として必要な基礎知識は十分に学べますが、消防計画の具体的な作成方法や、消防訓練の実践方法、参加者への声かけや進行のノウハウなどについては学ぶ機会が限られています。

このような場合は、防火管理者の業務をプロに委託することで、管理組合は本来業務である「マンションの維持・向上」や、テナントは「本業への集中」にエネルギーを向けることができます。

防火管理体制の整備に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。